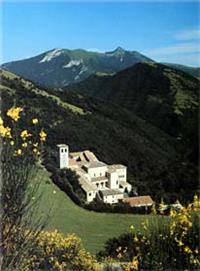

SAN VITTORE DELLE CHIUSE

Definita

“gioiello” del romanico marchigiano, l’abbazia di San Vittore delle Chiuse

sorge all’imboccatura della gola di Frasassi, in una stretta valle scavata dal

fiume Sentino tra le pareti calcaree del Monte di Frasassi e del Monte

Vallemontagnana.

L’appellativo

de clusa o de clusis infatti, sembra indicare la posizione geografica della

chiesa, all’entrata orientale della Gola, oltre alla quale non si poteva

andare. La principale via di accesso era costituita da un ponte sul fiume

Sentino, tuttora esistente, costruito su un arco a sesto acuto, sul quale venne

edificata una torre/porta.

La

struttura attuale si data intorno agli anni 1070-1080 anche se del complesso

monastico abbiamo notizia già dal 1007. In una pergamena conservata alla

Princeton University Library, sappiamo che la fondazione del monastero risale a

questo periodo e che viene edificato in un fondo detto Victorianum. Sopravvivono la chiesa e i resti dell’antico

cenobio, oggi sede del Museo Speleopaleontologico e Archeologico.

Costruita

in calcare locale con inserti in travertino e in laterizio, esternamente è

decorata da lesene e archetti pensili. Sporgono in altezza il tiburio

ottagonale, una torre scalare cilindrica e una quadrangolare che entrambe

fiancheggiano l’ingresso. L’interno si regge su quattro pilastri che la

dividono in nove campate coperte a crociera, tranne la cupola centrale che è

impostata su una base quadrata e un tamburo ottagonale.

Ha tre

navate absidate, più una nave trasversale anch’essa absidata, alle due

estremità, ai lati nord e sud, si trovano anche due portali che rappresentano

il collegamento rispettivamente con il cimitero (portale nord) e il chiostro

(portale sud).

Nel

muro adiacente alla porta che conduceva al cimitero è possibile vedere il

simbolo dell’infinito, un variante dell’Uroboro, il serpente che si morde la

coda, riconducibile al concetto della ciclicità di tutte le cose e

dell’eternità.